追逐夢想,永不止步——訪安科生物轉化醫學中心首席科學家楊楠博士

發布日期:2016-12-01 瀏覽次數:883

楊楠,澳大利亞紐卡索大學分子生物學博士,悉尼大學醫學院優秀博士生導師,獲得過 5 次澳大利亞醫學研究基金,擁有 3 項發明專利和 5 項新型實用專利授權,發表過 30 篇領域內頂級期刊論文,研究成果曾入選世界 100 項重大科技發現,他工作過的悉尼大學兒童醫院神經肌肉遺傳病研究所在送給他的紀念框上稱贊他是 “Teacher, Mentor, Gentleman” (導師,良師,紳士)……

這樣一位簡歷放著金光的科學家,在國外研究所的工作正當風生水起,為什么要放棄工作而來到安科生物這家國內中型企業,擔任它的轉化醫學中心首席科學家呢?轉化醫學又是什么呢?帶著這些疑問,我們采訪了楊楠博士。

旗幟、手段與目標

即使采訪之前做了準備,我們還是難以弄清轉化醫學、精準醫療和個性化診療之間剪不斷、理還亂的關系。楊楠博士耐心地為我們這些門外漢作了解答。

他說,“精準醫療是一個目標,轉化醫學是一面旗幟,而個性化診療是一種手段”。

個性化診療是基于檢測到的個體的基因變異而把人進行分類,然后有針對性地進行治療。它的提出也很早,不過當時并不能做到十分準確,所以后來人們又提出了“精準醫療”概念進行補充。楊楠博士并不認為它們在本質上有什么太大的區別。

轉化醫學是一個大概念,當時提出來是為了解決剛研發出的前沿醫療技術怎樣轉化到臨床上的問題。但是自從去年奧巴馬在他的國情咨文里使用了“精準醫療”這個詞,轉化醫學就少有人提了。

精準醫療是一個目標,想實現它,需要使用個性化診療的手段。也就是說,通過基因測序,在每位患者身上得到一組數據,這主要有三個目的:第一是檢測出患者體內可用于個性化治療的靶標,以有針對性地開發藥物、使用藥物;第二是檢查出可以用來預測療效的標志物;第三是找到個體特有的腫瘤新抗原,用于刺激病人產生免疫響應,這可能是今后發展的主攻方向之一。

“目前已有的藥物和臨床數據,離‘精準’這個完美的目標還很遠”,楊楠博士說,“現在只是剛剛拉開序幕,以后可能還要五年、十年的臨床研究以及大數據的積累。只有這樣,才能形成足夠的經驗。”

安科生物轉化醫學中心正在發展的精準醫療,在技術方面主要分為三大塊,分別是基因測序、液態活檢和腫瘤免疫治療。

其實液態活檢也要用到基因測序,只不過其標本獲取方法較為特殊,是從體液(主要是血漿)中得來的。它的優勢很明顯。以前的組織活檢對患者的傷害很大,獲取到的樣本還可能無效,即使有效,檢測結果也是靜態的。一個腫瘤細胞死亡以后,它釋放出的物質可以在血液中存在 2 個小時,對它們進行檢測可以看出腫瘤細胞在 2 小時之前的狀態,因此得到的結果是實時的、動態的。

在基因測序方面,中德美聯有一個很好的基礎。楊楠博士正在與中德美聯及其子公司迪康金諾合作,開發針對腫瘤和兒童生長發育不良的二代測序技術,這將為博生吉的細胞治療以及安科生物的主打產品重組人生長激素的應用提供前期診斷服務。

精準醫療的好處

精準醫療的概念很早就有,國內也早就有布局和投資,但是方向不是那么明確,也沒有一句口號來推動。奧巴馬提出來之后,得到了大家的普遍接受,包括中國在內的其他國家也都高度關注和認可。

為什么精準醫療這么受歡迎?楊楠博士認為,它能夠做到降低誤診率、提高用藥準確度,避免有害治療和無效治療,從而減少醫療成本,因此受到廣泛的推崇。

臨床上最怕的就是誤診,每個臨床醫生最渴求的就是準確的診斷。許多疾病實際上是由基因變異導致的,所以只要找到突變的基因,那就是最準確的診斷。

然而,任何一種藥物在腫瘤患者群體中只有 20% 左右的有效率,所以大部分藥物的使用是浪費的,甚至是有害的。而精準診斷就可以減少有害治療和無效治療。

因此,精準醫療可以緩解病人的痛苦,節約治療費用,當然也可以減輕財政負擔、節約醫療資源,它具有傳統醫療不具備的明顯優勢。這也是我們國家近年來大力支持精準醫療的原因。

進入 2016 年,中國更是頻頻發布政策,推動精準醫學研究:

6 月,國家科技管理信息系統公共服務平臺發布《關于對國家重點研發計劃 “精準醫學研究” 2016 年度項目安排進行公示的通知》,將 “精準醫學研究” 重點專項擬進入審核環節的 2016 年度項目信息進行公示。

8 月,國務院印發了《“十三五”國家科技創新規劃》,30 多次提及生物醫藥,指出通過持續攻克新藥創制、新型生物醫藥技術、精準醫學關鍵技術等,加強重大傳染病防治,加快中醫藥服務現代化和大健康產業發展,加快推進數字診療裝備國產化、高端化、品牌化,建設高水平科技創新基地。

10 月,中共中央、國務院印發了《 “健康中國 2030” 規劃綱要》,提出發展組學技術、干細胞與再生醫學、新型疫苗、生物治療等醫學前沿技術。

11 月,工信部、國家發改委、科學技術部、商務部、國家衛生和計劃生育委員會、國家食品藥品監督管理總局六部門聯合發布了《醫藥工業發展規劃指南》,旨在貫徹落實《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》和《中國制造 2025》,其中特別提到精準醫療和轉化醫學……

在這些政策出臺之前的 2015 年是一個重要的時間點,安科生物之所以在精準醫療行業還不太明朗的時候就積極布局,不僅是因為自身對利用生物科技造福人類的執著追求,也是看準了精準醫療極具前途的未來。如果當時我們不搶先進入這個領域,等到前沿技術被壟斷、高端人才被挖走,一切都晚了。

我們已經開始建設檢驗所

目前,二代基因測序可以用于產前篩查,但無論是美國還是中國,藥監局都還沒有批準它應用在腫瘤和遺傳病的診斷上。

國內一些高校和科研院所都在研究二代測序,比如北京大學、清華大學,以及中國科學院北京基因組研究所。這些機構的研究人員主要還是從國外留學回來的,因為技術研發主要是在美國,我們的原創能力還不夠。“但我們跟得很快,在技術儲備上也不比美國落后,更何況我們中國人又聰明又勤奮”,楊楠博士很有信心。

現在各級政府都很重視精準醫療。我國雖然起步晚了一點,發展的勢頭卻很強勁。只要我們組織好了,新技術應用到臨床的過程可能會比美國還要快,只要它足夠成熟,大概 2 到 3 年就能應用。

目前,醫院由于種種原因還不能做液態活檢,這就是第三方的機會。國內有不少進行基因測序和液態活檢的檢驗所,我們也在建設第三方檢驗平臺。11 月 10 號,公司發布了公告,宣布獨資設立合肥安科精準醫學檢驗所有限公司,將來也會在這個基礎上繼續申請設立安科精準醫學檢驗所。

這個檢驗所的作用,一是提供醫院所不能提供的臨檢服務和技術支持,二是組織臨床醫生與我們一起進行精準醫學研究,重點就是研究難治、復發、耐藥的分子機制,并發現新靶點和腫瘤新抗原。

檢驗所成功的關鍵點

“第三方檢驗所”的概念是在 2000 年左右才進入中國的,從業務量來看,第三方檢驗所只能分到國內所有檢驗業務的 5% 左右,這還是上海的數據。但在日本、德國、美國,這個比例能夠達到 60% 左右。

國內的第三方機構大概分為兩類:一類是業務覆蓋面廣的、所有檢驗項目都有,比如艾迪康、金域、達安、迪安,他們既做基因檢測,也做其他傳統的檢測,盈利能力很強;另一類是新成立的特檢機構,只做基因檢測,它們應該還很難盈利,最主要的原因是國家還沒有放開這個領域,難以實現醫療報銷,此外,這個領域的同質化競爭也很激烈。

在這樣苛刻的條件下,怎樣才能立于不敗之地?楊楠博士指出檢驗所成功的關鍵點有三個:良好的體系、過硬的技術以及市場營銷能力。

“臨床醫生最怕誤診,他為什么要把檢驗業務交給你?你為什么能夠贏得他的信賴?這需要你具有很高的檢測質量,而檢測質量一方面取決于你的體系建設,包括流程建設、質量控制、質量檢驗等,另一方面就是技術能力了。”

技術能力又取決于檢驗組組長的能力。“各個檢驗所之間使用的儀器和試劑都差不多,而基因數據的解讀主要就落在組長身上”,楊楠博士說,“檢驗組相當于部隊里的一個戰斗班,組長就相當于班長。每位組長之間需要相互協調配合,這個檢驗所的文化建設得越好,組長們就會合作得越好。”

我們的檢驗所一旦成立,它的競爭優勢就在于安科生物這個大平臺對醫療行業有著充分的認識和理解,同時能夠給予資金上的大力支持。楊楠博士在悉尼大學兒童醫院工作了 15 年,深刻感受到文化建設的重要性:“第三方臨檢不只是技術平臺,它也要有文化、也要有藝術。”而楊楠博士到安科生物之后發現,這里能夠提供這個條件。

楊楠博士招聘了許多今年 6 月剛從國內高校畢業的碩士研究生,其中有幾個正在被作為首批檢驗組組長來培養。“組長有沒有檢測經驗其實并不重要,重要的是具備強大的學習能力和協調能力。”

贏取醫生的信賴需要業務量的積累,需要時間的證明。“我們有安科的支持,就可以按部就班地把體系建好、把技術弄精,邊提供服務邊鍛煉隊伍邊積累經驗,不著急盈利也不用擔心市場營銷。”

到中流擊水

精準醫學的產業鏈在楊楠博士的心中是這樣的:上游是設備制造、試劑開發與生產、藥物研發、技術創新,中游是第三方臨檢和病理分析,下游是具體診療。

現在上游基本被美國所控制,我國使用的基因測序儀及其配套的試劑大多是從美國進口的。雖然國內也在試圖開發試劑,但只能做出一部分,尤其是使用基因芯片的二代測序,我們更難做出來。

中游就是第三方檢驗所處在的位置。我們國家的檢驗科和病理科是分開的,但在國外就放一起,第三方機構出具的檢驗報告中既有檢驗結果,也有鑒定意見。楊楠博士的檢驗所將來也會把檢驗和病理放在一起。

下游就是面對病人實施診療的醫院了。 “隨著醫療體制改革、分級診療、醫生自由職業的推進以及國家對設立區域檢驗中心的推動,只要我們能提供優質可靠的服務,那么這些二級醫院、社區醫院和自由執業醫生,肯定會用我們的檢驗平臺。”

由于整個產業還沒有完全建成,楊楠博士也不清楚上中下游的價值曲線,但他十分肯定中游的地位: “中游最能適應新技術的變化。將來的大數據、智能化,就是以中游為切入點的。”

“要想準確判斷疾病,僅僅靠人是做不到的,必須靠人工智能,就像 AlphaGo 一樣,喂給它大量的數據,讓它來判斷。”

不過,楊楠博士承認這只是一個構想,現在距離它的實現還很遠,全球還有許多的基因數據庫并沒有完全放開。也正因為如此,才更能突顯出現在一名具備豐富經驗的檢驗組組長的價值。

“我只有兩個夢想”

楊楠博士向我們分享了他的兩個夢想,一個是建立先進的第三方臨檢平臺,另一個是開發出自己的基因檢測技術平臺。

當初宋禮華董事長去聘請楊楠博士,在聽完他的想法以后,董事長握著他的手說: “讓我們一起來開展這個事業吧!” 就是這句話,讓楊楠博士如覓知音。

“我以前也和別人交流過,但是他們都不理解我的意思,我要做的不只是技術和設備,也是一個系統和平臺,但這只有宋董事長明白。”因此,當兩只做過無數生命科學實驗的手緊緊握在一起時,楊楠博士就下定決心要在安科生物繼續自己的研究工作。

其實,翻開楊博士與宋董事長的簡歷,不難發現二人的相似之處:

楊楠博士 | 宋禮華董事長 |

1986 年獲得留學名額 | 1988 年被公派出國 |

1986 年將研究專業改為分子生物學 | 1988 年將研究方向改為雜交瘤技術 |

2011 年回國參與抗腫瘤研究 | 1990 年回國參與安徽省 “八五” 科技攻關 |

我們知道,正是這些相似的經歷讓兩位科學家惺惺相惜。他們都想實實在在地做一些事情:于國,是增強國家醫療實力,搶占世界基因技術制高點;于民,是提供有效治療方法,消滅疾病帶來的痛苦與貧窮;于己,是利用畢生所學知識,發揮個人能及最大之價值。

楊楠博士曾經發現 ACTN3 基因型與人的運動能力和骨質密度相關,但是后來由于回國,就沒有繼續做下去,別人也沒有接著去做。他感覺很可惜,因為有四分之一中國人的 ACTN3 基因型是有缺陷的,尤其是女性,她們的骨質密度會非常低,容易骨質疏松從而導致骨折。

隨著安科精準醫學檢驗所有限公司的建立,楊楠博士的第一個夢想就快要實現了。這一方面是安科生物在精準醫療行業的戰略舉措,另一方面,也離不開國家的積極推動。無論是《“十三五”國家科技創新規劃》還是《“健康中國 2030”規劃綱要》,無論是中央還是地方,都在大力支持精準醫療。

習近平總書記說,中國夢是國家的、民族的,也是每一個中國人的。我們期待著楊楠博士在自己祖國的國土上實現夢想的那一天。

安科生物轉化醫學中心研發人員的工作場景(圖片由《安徽日報》記者楊竹拍攝)

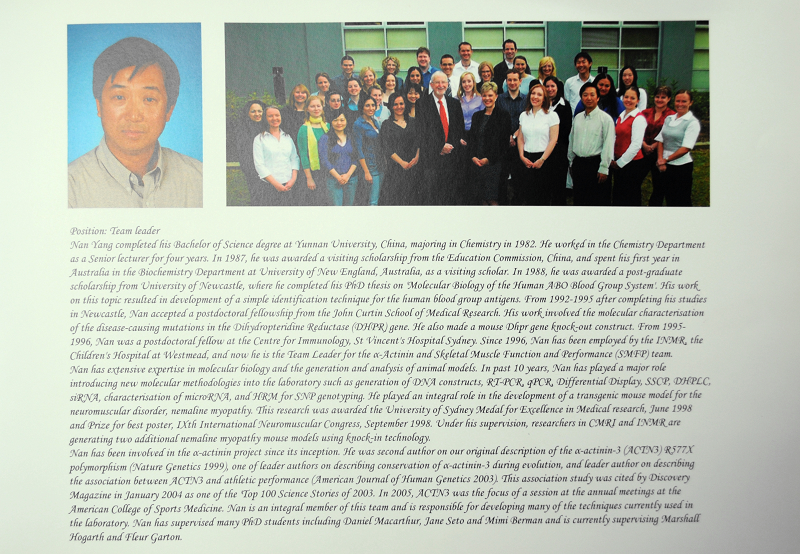

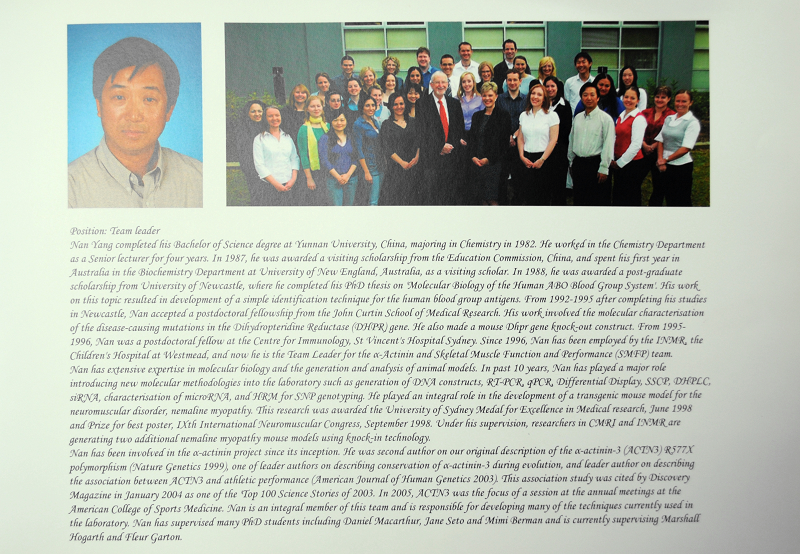

楊楠博士介紹(摘自悉尼大學兒童醫院神經肌肉遺傳病研究所專為他制作的紀念冊)

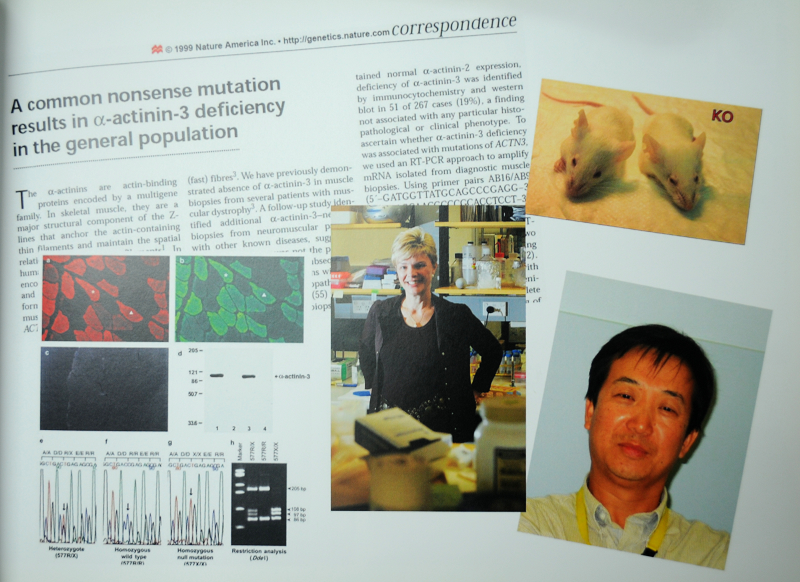

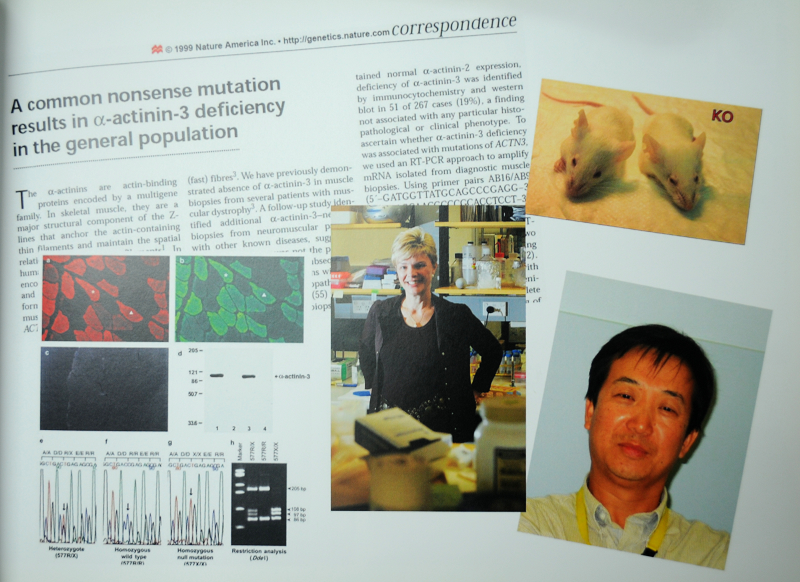

楊楠博士與合作伙伴的研究成果介紹(摘自悉尼大學兒童醫院神經肌肉遺傳病研究所專為他制作的紀念冊)

楊楠,澳大利亞紐卡索大學分子生物學博士,悉尼大學醫學院優秀博士生導師,獲得過 5 次澳大利亞醫學研究基金,擁有 3 項發明專利和 5 項新型實用專利授權,發表過 30 篇領域內頂級期刊論文,研究成果曾入選世界 100 項重大科技發現,他工作過的悉尼大學兒童醫院神經肌肉遺傳病研究所在送給他的紀念框上稱贊他是 “Teacher, Mentor, Gentleman” (導師,良師,紳士)……

這樣一位簡歷放著金光的科學家,在國外研究所的工作正當風生水起,為什么要放棄工作而來到安科生物這家國內中型企業,擔任它的轉化醫學中心首席科學家呢?轉化醫學又是什么呢?帶著這些疑問,我們采訪了楊楠博士。

旗幟、手段與目標

即使采訪之前做了準備,我們還是難以弄清轉化醫學、精準醫療和個性化診療之間剪不斷、理還亂的關系。楊楠博士耐心地為我們這些門外漢作了解答。

他說,“精準醫療是一個目標,轉化醫學是一面旗幟,而個性化診療是一種手段”。

個性化診療是基于檢測到的個體的基因變異而把人進行分類,然后有針對性地進行治療。它的提出也很早,不過當時并不能做到十分準確,所以后來人們又提出了“精準醫療”概念進行補充。楊楠博士并不認為它們在本質上有什么太大的區別。

轉化醫學是一個大概念,當時提出來是為了解決剛研發出的前沿醫療技術怎樣轉化到臨床上的問題。但是自從去年奧巴馬在他的國情咨文里使用了“精準醫療”這個詞,轉化醫學就少有人提了。

精準醫療是一個目標,想實現它,需要使用個性化診療的手段。也就是說,通過基因測序,在每位患者身上得到一組數據,這主要有三個目的:第一是檢測出患者體內可用于個性化治療的靶標,以有針對性地開發藥物、使用藥物;第二是檢查出可以用來預測療效的標志物;第三是找到個體特有的腫瘤新抗原,用于刺激病人產生免疫響應,這可能是今后發展的主攻方向之一。

“目前已有的藥物和臨床數據,離‘精準’這個完美的目標還很遠”,楊楠博士說,“現在只是剛剛拉開序幕,以后可能還要五年、十年的臨床研究以及大數據的積累。只有這樣,才能形成足夠的經驗。”

安科生物轉化醫學中心正在發展的精準醫療,在技術方面主要分為三大塊,分別是基因測序、液態活檢和腫瘤免疫治療。

其實液態活檢也要用到基因測序,只不過其標本獲取方法較為特殊,是從體液(主要是血漿)中得來的。它的優勢很明顯。以前的組織活檢對患者的傷害很大,獲取到的樣本還可能無效,即使有效,檢測結果也是靜態的。一個腫瘤細胞死亡以后,它釋放出的物質可以在血液中存在 2 個小時,對它們進行檢測可以看出腫瘤細胞在 2 小時之前的狀態,因此得到的結果是實時的、動態的。

在基因測序方面,中德美聯有一個很好的基礎。楊楠博士正在與中德美聯及其子公司迪康金諾合作,開發針對腫瘤和兒童生長發育不良的二代測序技術,這將為博生吉的細胞治療以及安科生物的主打產品重組人生長激素的應用提供前期診斷服務。

精準醫療的好處

精準醫療的概念很早就有,國內也早就有布局和投資,但是方向不是那么明確,也沒有一句口號來推動。奧巴馬提出來之后,得到了大家的普遍接受,包括中國在內的其他國家也都高度關注和認可。

為什么精準醫療這么受歡迎?楊楠博士認為,它能夠做到降低誤診率、提高用藥準確度,避免有害治療和無效治療,從而減少醫療成本,因此受到廣泛的推崇。

臨床上最怕的就是誤診,每個臨床醫生最渴求的就是準確的診斷。許多疾病實際上是由基因變異導致的,所以只要找到突變的基因,那就是最準確的診斷。

然而,任何一種藥物在腫瘤患者群體中只有 20% 左右的有效率,所以大部分藥物的使用是浪費的,甚至是有害的。而精準診斷就可以減少有害治療和無效治療。

因此,精準醫療可以緩解病人的痛苦,節約治療費用,當然也可以減輕財政負擔、節約醫療資源,它具有傳統醫療不具備的明顯優勢。這也是我們國家近年來大力支持精準醫療的原因。

進入 2016 年,中國更是頻頻發布政策,推動精準醫學研究:

6 月,國家科技管理信息系統公共服務平臺發布《關于對國家重點研發計劃 “精準醫學研究” 2016 年度項目安排進行公示的通知》,將 “精準醫學研究” 重點專項擬進入審核環節的 2016 年度項目信息進行公示。

8 月,國務院印發了《“十三五”國家科技創新規劃》,30 多次提及生物醫藥,指出通過持續攻克新藥創制、新型生物醫藥技術、精準醫學關鍵技術等,加強重大傳染病防治,加快中醫藥服務現代化和大健康產業發展,加快推進數字診療裝備國產化、高端化、品牌化,建設高水平科技創新基地。

10 月,中共中央、國務院印發了《 “健康中國 2030” 規劃綱要》,提出發展組學技術、干細胞與再生醫學、新型疫苗、生物治療等醫學前沿技術。

11 月,工信部、國家發改委、科學技術部、商務部、國家衛生和計劃生育委員會、國家食品藥品監督管理總局六部門聯合發布了《醫藥工業發展規劃指南》,旨在貫徹落實《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》和《中國制造 2025》,其中特別提到精準醫療和轉化醫學……

在這些政策出臺之前的 2015 年是一個重要的時間點,安科生物之所以在精準醫療行業還不太明朗的時候就積極布局,不僅是因為自身對利用生物科技造福人類的執著追求,也是看準了精準醫療極具前途的未來。如果當時我們不搶先進入這個領域,等到前沿技術被壟斷、高端人才被挖走,一切都晚了。

我們已經開始建設檢驗所

目前,二代基因測序可以用于產前篩查,但無論是美國還是中國,藥監局都還沒有批準它應用在腫瘤和遺傳病的診斷上。

國內一些高校和科研院所都在研究二代測序,比如北京大學、清華大學,以及中國科學院北京基因組研究所。這些機構的研究人員主要還是從國外留學回來的,因為技術研發主要是在美國,我們的原創能力還不夠。“但我們跟得很快,在技術儲備上也不比美國落后,更何況我們中國人又聰明又勤奮”,楊楠博士很有信心。

現在各級政府都很重視精準醫療。我國雖然起步晚了一點,發展的勢頭卻很強勁。只要我們組織好了,新技術應用到臨床的過程可能會比美國還要快,只要它足夠成熟,大概 2 到 3 年就能應用。

目前,醫院由于種種原因還不能做液態活檢,這就是第三方的機會。國內有不少進行基因測序和液態活檢的檢驗所,我們也在建設第三方檢驗平臺。11 月 10 號,公司發布了公告,宣布獨資設立合肥安科精準醫學檢驗所有限公司,將來也會在這個基礎上繼續申請設立安科精準醫學檢驗所。

這個檢驗所的作用,一是提供醫院所不能提供的臨檢服務和技術支持,二是組織臨床醫生與我們一起進行精準醫學研究,重點就是研究難治、復發、耐藥的分子機制,并發現新靶點和腫瘤新抗原。

檢驗所成功的關鍵點

“第三方檢驗所”的概念是在 2000 年左右才進入中國的,從業務量來看,第三方檢驗所只能分到國內所有檢驗業務的 5% 左右,這還是上海的數據。但在日本、德國、美國,這個比例能夠達到 60% 左右。

國內的第三方機構大概分為兩類:一類是業務覆蓋面廣的、所有檢驗項目都有,比如艾迪康、金域、達安、迪安,他們既做基因檢測,也做其他傳統的檢測,盈利能力很強;另一類是新成立的特檢機構,只做基因檢測,它們應該還很難盈利,最主要的原因是國家還沒有放開這個領域,難以實現醫療報銷,此外,這個領域的同質化競爭也很激烈。

在這樣苛刻的條件下,怎樣才能立于不敗之地?楊楠博士指出檢驗所成功的關鍵點有三個:良好的體系、過硬的技術以及市場營銷能力。

“臨床醫生最怕誤診,他為什么要把檢驗業務交給你?你為什么能夠贏得他的信賴?這需要你具有很高的檢測質量,而檢測質量一方面取決于你的體系建設,包括流程建設、質量控制、質量檢驗等,另一方面就是技術能力了。”

技術能力又取決于檢驗組組長的能力。“各個檢驗所之間使用的儀器和試劑都差不多,而基因數據的解讀主要就落在組長身上”,楊楠博士說,“檢驗組相當于部隊里的一個戰斗班,組長就相當于班長。每位組長之間需要相互協調配合,這個檢驗所的文化建設得越好,組長們就會合作得越好。”

我們的檢驗所一旦成立,它的競爭優勢就在于安科生物這個大平臺對醫療行業有著充分的認識和理解,同時能夠給予資金上的大力支持。楊楠博士在悉尼大學兒童醫院工作了 15 年,深刻感受到文化建設的重要性:“第三方臨檢不只是技術平臺,它也要有文化、也要有藝術。”而楊楠博士到安科生物之后發現,這里能夠提供這個條件。

楊楠博士招聘了許多今年 6 月剛從國內高校畢業的碩士研究生,其中有幾個正在被作為首批檢驗組組長來培養。“組長有沒有檢測經驗其實并不重要,重要的是具備強大的學習能力和協調能力。”

贏取醫生的信賴需要業務量的積累,需要時間的證明。“我們有安科的支持,就可以按部就班地把體系建好、把技術弄精,邊提供服務邊鍛煉隊伍邊積累經驗,不著急盈利也不用擔心市場營銷。”

到中流擊水

精準醫學的產業鏈在楊楠博士的心中是這樣的:上游是設備制造、試劑開發與生產、藥物研發、技術創新,中游是第三方臨檢和病理分析,下游是具體診療。

現在上游基本被美國所控制,我國使用的基因測序儀及其配套的試劑大多是從美國進口的。雖然國內也在試圖開發試劑,但只能做出一部分,尤其是使用基因芯片的二代測序,我們更難做出來。

中游就是第三方檢驗所處在的位置。我們國家的檢驗科和病理科是分開的,但在國外就放一起,第三方機構出具的檢驗報告中既有檢驗結果,也有鑒定意見。楊楠博士的檢驗所將來也會把檢驗和病理放在一起。

下游就是面對病人實施診療的醫院了。 “隨著醫療體制改革、分級診療、醫生自由職業的推進以及國家對設立區域檢驗中心的推動,只要我們能提供優質可靠的服務,那么這些二級醫院、社區醫院和自由執業醫生,肯定會用我們的檢驗平臺。”

由于整個產業還沒有完全建成,楊楠博士也不清楚上中下游的價值曲線,但他十分肯定中游的地位: “中游最能適應新技術的變化。將來的大數據、智能化,就是以中游為切入點的。”

“要想準確判斷疾病,僅僅靠人是做不到的,必須靠人工智能,就像 AlphaGo 一樣,喂給它大量的數據,讓它來判斷。”

不過,楊楠博士承認這只是一個構想,現在距離它的實現還很遠,全球還有許多的基因數據庫并沒有完全放開。也正因為如此,才更能突顯出現在一名具備豐富經驗的檢驗組組長的價值。

“我只有兩個夢想”

楊楠博士向我們分享了他的兩個夢想,一個是建立先進的第三方臨檢平臺,另一個是開發出自己的基因檢測技術平臺。

當初宋禮華董事長去聘請楊楠博士,在聽完他的想法以后,董事長握著他的手說: “讓我們一起來開展這個事業吧!” 就是這句話,讓楊楠博士如覓知音。

“我以前也和別人交流過,但是他們都不理解我的意思,我要做的不只是技術和設備,也是一個系統和平臺,但這只有宋董事長明白。”因此,當兩只做過無數生命科學實驗的手緊緊握在一起時,楊楠博士就下定決心要在安科生物繼續自己的研究工作。

其實,翻開楊博士與宋董事長的簡歷,不難發現二人的相似之處:

楊楠博士 | 宋禮華董事長 |

1986 年獲得留學名額 | 1988 年被公派出國 |

1986 年將研究專業改為分子生物學 | 1988 年將研究方向改為雜交瘤技術 |

2011 年回國參與抗腫瘤研究 | 1990 年回國參與安徽省 “八五” 科技攻關 |

我們知道,正是這些相似的經歷讓兩位科學家惺惺相惜。他們都想實實在在地做一些事情:于國,是增強國家醫療實力,搶占世界基因技術制高點;于民,是提供有效治療方法,消滅疾病帶來的痛苦與貧窮;于己,是利用畢生所學知識,發揮個人能及最大之價值。

楊楠博士曾經發現 ACTN3 基因型與人的運動能力和骨質密度相關,但是后來由于回國,就沒有繼續做下去,別人也沒有接著去做。他感覺很可惜,因為有四分之一中國人的 ACTN3 基因型是有缺陷的,尤其是女性,她們的骨質密度會非常低,容易骨質疏松從而導致骨折。

隨著安科精準醫學檢驗所有限公司的建立,楊楠博士的第一個夢想就快要實現了。這一方面是安科生物在精準醫療行業的戰略舉措,另一方面,也離不開國家的積極推動。無論是《“十三五”國家科技創新規劃》還是《“健康中國 2030”規劃綱要》,無論是中央還是地方,都在大力支持精準醫療。

習近平總書記說,中國夢是國家的、民族的,也是每一個中國人的。我們期待著楊楠博士在自己祖國的國土上實現夢想的那一天。

安科生物轉化醫學中心研發人員的工作場景(圖片由《安徽日報》記者楊竹拍攝)

楊楠博士介紹(摘自悉尼大學兒童醫院神經肌肉遺傳病研究所專為他制作的紀念冊)

楊楠博士與合作伙伴的研究成果介紹(摘自悉尼大學兒童醫院神經肌肉遺傳病研究所專為他制作的紀念冊)